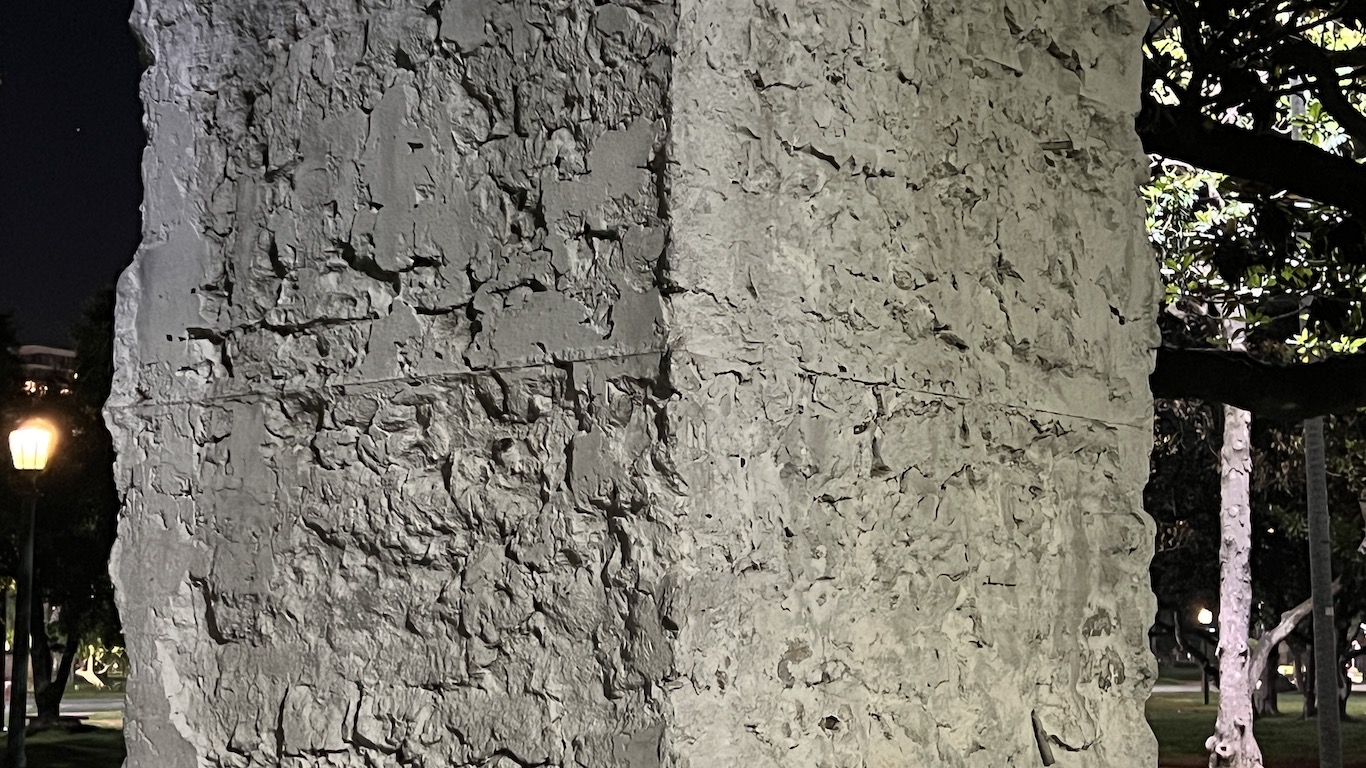

En el Parque Tres de Febrero, a metros del Rosedal y de la Avenida Sarmiento, se alza una base de concreto gris veteado que parece haber olvidado la razón de su existencia. Es un pedestal de concreto sin estatua, un rectángulo solemne rodeado de césped y jacarandás, con una inscripción al pie en la que apenas se distingue un nombre corroído por el tiempo: Aurelio Vardemann (1891–1933).

Pocos se detienen a leerlo. Los runners pasan de largo, las parejas lo usan como punto de encuentro y los turistas creen que la escultura o es una obra minimalista o que fue retirada por restauración. Sin embargo, detrás de esa ausencia hay una historia que Buenos Aires prefirió sepultar.

Vardemann fue, según las crónicas de la época, un escultor prodigioso y hermético. Hijo de un inmigrante alsaciano y de una pianista criolla, estudió en la Academia de Bellas Artes y completó su formación en Florencia. Regresó a la Argentina en 1921 con una obsesión: esculpir el deseo humano sin alegorías, sin disfraces mitológicos. Decía que el mármol debía latir.

En 1928 recibió el encargo municipal de una obra para los bosques de Palermo. La pieza, titulada La fidelidad, representaba a una mujer desnuda sosteniendo en brazos a un hombre herido. Pero la composición tenía un detalle inquietante: el rostro del hombre no expresaba dolor sino traición, y la mujer —de pie, erguida— parecía debatirse entre el auxilio y el impulso de dejarlo caer.

La modelo de la escultura fue Elena Salvatierra, una actriz de teatro que por entonces mantenía una relación con el escultor. Los diarios sociales insinuaban un romance tormentoso. Vardemann, retraído y meticuloso, era conocido por sus celos feroces; Elena, en cambio, cultivaba amistades en el ambiente artístico y político de la ciudad.

El día de la inauguración, el 14 de septiembre de 1930, la obra fue celebrada por su virtuosismo técnico pero cuestionada por su ambigüedad moral. “No es la fidelidad, es la condena”, escribió un crítico en La Razón. Dos semanas después, Elena apareció muerta en su departamento de la calle Charcas, con un disparo en el pecho. El caso fue caratulado como suicidio.

La investigación, sin embargo, estuvo plagada de inconsistencias. Un vecino declaró haber oído una discusión la noche anterior. Otro aseguró haber visto a Vardemann salir del edificio de madrugada. El escultor negó todo y sostuvo que la obra había sido su único vínculo con Elena en los últimos meses. Nunca fue imputado.

La tragedia no terminó allí. En abril de 1933, tres años después de la muerte de la actriz, el propio Vardemann fue hallado sin vida en su taller de Barracas, aplastado por el torso de mármol de una escultura inconclusa. La policía habló de un accidente. Algunos amigos deslizaron la palabra “culpa”.

Pocas semanas más tarde, en una sesión extraordinaria, el Concejo Deliberante resolvió retirar La fidelidad del espacio público por considerarla “perturbadora para la sensibilidad ciudadana”. La estatua fue desmontada una madrugada sin testigos y trasladada —según consta en un expediente hoy extraviado— a un depósito municipal. Nunca volvió a exhibirse.

Desde entonces, sólo quedó la base, vacía como una cicatriz urbana. Hay quienes sostienen que la figura fue destruida durante la década del cuarenta; otros, que permanece embalada en algún galpón del sur de la ciudad. Una versión más novelesca afirma que el rostro del hombre herido era, en realidad, el autorretrato de Vardemann. Que la escena no era alegórica sino confesional.

En las tardes de viento, cuando el perfume de las rosas se mezcla con el rumor del tránsito, la base proyecta una sombra precisa, como si aún sostuviera el peso de algo invisible. Los jardineros dicen que el césped nunca crece del todo parejo alrededor. Los historiadores del arte apenas mencionan a Vardemann en notas al pie.

El pedestal sigue allí, a la vista de todos, como un recordatorio mudo de un crimen que nunca se probó y de una obra que nadie volvió a ver. En una ciudad acostumbrada a superponer capas de olvido, la ausencia también puede ser monumento.